こんにちは。経済学部4年のEです。桜は立派に咲き誇る割には散るのがとても早いです。「季節の移ろいを感じますね」とか書きたかったのですが、それよりも書きたかったことはまた今回もわたしが代打でブログに登場したことです。代打の神様の称号くらい欲しいものです。

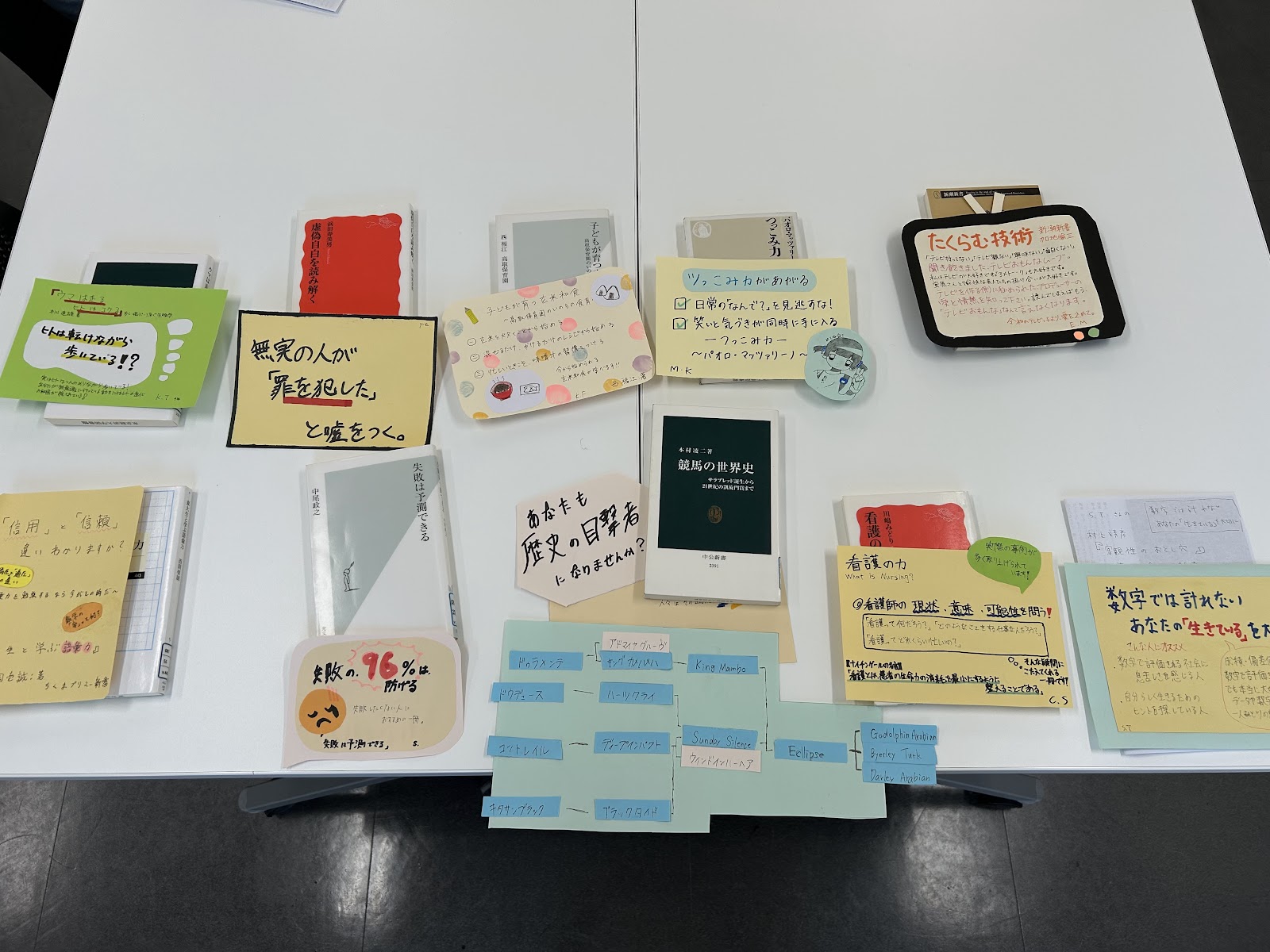

今回は、B班による新書報告です。

Iさん 三瓶恵子『女も男も生きやすい国、スウェーデン』岩崎ジュニア新書、2017年

男女平等政策がここ30年で大きく進み、今も日々更新中のスウェーデン。本書では、保育園や学校、企業を例にどのように取り組んでいるのかを具体的に紹介しています。

なぜスウェーデンが男女平等だと言えるか、理由は大きく分けて2つあります。一つ目は労働市場への女性の参加が進んでいることです。スウェーデンでは、かつて女性の就業率が低かったものの、大規模な経済発展を背景に女性の正規雇用が増え、低賃金の問題も改善されました。これにより、女性が働きやすい環境が整えられてきたことが分かります。二つ目は、女性の政治参加が進んでいることです。スウェーデンでは議会における女性議員の割合が高く、政党の選挙リストを男女交互に並べるように工夫されています。これが女性の政治進出を後押ししています。また、スウェーデンでは結婚や離婚がしやすく、子どもがいても結婚しないカップルが見られます。男性も女性も、結婚に関係なく個人として経済的に自立することが社会的に奨励されています。これもまた男女平等の実現に貢献しているといえます。

Iさんは、この本を読んで「日本もスウェーデンから学べることがある」と感じたそうです。Iさんがおっしゃるように、スウェーデンから学んだことを実現できる時が来れば、いつか日本もジェンダー後進国と呼ばれる現状を打開できるかもしれません。

Hさん 中谷内一也『リスク心理学』ちくまプリマー新書、2021年

本書にはリスクと心理学の関係性が書かれています。リスクとは「これから先起こるだろう望ましくないこと」、簡単に言えば「起こってほしくないこと」です。リスクは二つの要素で構成されています。それは、「不確実性」と「深刻度」です。前者は望ましくないことが起きる確率や可能性、後者はそれ自体の望ましくなさを意味します。リスクの大きさを求める事をリスク評価といいます。リスク評価が正しかったとしても、特定個人の未来を断定することはできません。正解がないのです。本書では他に、感情と合理性の衝突やリスク評価の基準、最新の研究成果を紹介しています。

わたしはよく、新しいことを始めるときに悩みます。アルバイトや部活といった、既に成立した共同体の中に入ることが怖いからです。わたしにとって起こってほしくないことは、共同体の中で仲間外れになることです。この現象の深刻度を数値化すれば、わたしにとってかなり高い数字を弾き出すでしょう。しかし、よく考えてみると人間は結局1人なのです。集合や共同体もあくまで1人の人間のかたまり。分かり合っているようで全然分かり合えていなかったり、1人じゃないように振る舞っているだけだったり。そう考えると、意外とたいしたことはないです。(以前聴いたラジオの受け売りですが。)もしかしたら自分で勝手に悩みや心配事を深刻にしているだけかもしれません。皆さんにとっての「望ましくないこと」はなんですか?

Cさん 小塩真司『性格とは何かーよりよく良く生きるための心理学』中公新書、2020年

本書の目的は、性格とは何なのかを知ることです。性格には類型論、特性論があります。類型論は、星座占いやMBTIなどいくつかの大きなカテゴリーに分けて特徴を把握しようとする手法です。それに対して特性論は、詳細な特徴を捉えていきます。

性格の特性を把握する特性論の代表的なものに、5種類の項目で構成されたビッグ・ファイブ分析があります。

① 「外向性」…外部との関連性を持つ程度を指す

② 「神経症傾向」…不安や怒り、抑うつや悲嘆などの否定的感情の感じやすさを示す

③ 「開放性関心」…関心の広さや新しい経験への反応を示す

④ 「協調性」…社会的な調和や共感力を示す

⑤ 「勤勉性」…計画的に物事を進める度合いや誠実さを示す

参考

https://www.bing.com/search?q=ビッグ・ファイブ分析&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=ビッグ・ファイブ分析&sc=9-10&sk=&cvid=B183453A2CCB41989E9E5555D1E01DE2

『嘘』を見抜いて自己分析! | ビッグファイブ性格診断【BIG5-BASIC】

本書ではこれらの分析を基に性格とは何なのかが述べられます。Cさんは、一人一人の性格を知る為にこの本は有益だとおっしゃっていました。

自分の性格を詳細に知っておくのは大事ですよね。わたしなんかは、「ああ、今こういう気持ちの沈み方しているからあれやって切り替えよう。」とか、「こういう人と関わるのは自分に向いていないから、距離感を保とう。」みたいに考え、性格を基に適切な判断を下せるよう心がけています。(年齢を重ねたから出来るようになったからというのもありますが。)

ちなみに、勤勉性とかは努力次第で変えられるみたいですよ。わたしが5種類の中で向上させたい項目は、外向性です。皆さんには向上させたい、もしくは低下させたい項目がありますか?

Sさん 佐藤眞一『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』光文社新書、2011年

本書では、老人の謎めいた行動を挙げて一つずつ解説しています。謎めいた行動の例として、「記憶は忘れるのに約束は覚えている。」が挙げられます。著者は本書で常に「老人は自尊心とプライドが物凄く高い」と伝えています。

Sさんが注目したのは、「老人はなぜキレやすいのか」です。人間には「主観年齢」があります。実年齢が30歳だとしても、心は常に18歳、ぴちぴちの高校生です!みたいなことです。老人は、主観年齢と実年齢の乖離を起こすのです。約30歳も若く見つもってしまうといいます。実年齢が70歳なら主観年齢は40歳だと思うのです。この点には、良い面と悪い面が存在します。主観年齢が若ければポジティブな気持ちで生活が出来ます。これは良い面だと言えます。反対に悪い面では、例として、車の運転が挙げられます。心が若々しくても実際は老いている。危機察知能力や反射神経も、老いた体では能力が衰えています。自分では普通に出来ているつもりなのに、事故を起こしてしまう。

これが老人の怒りっぽさにどう繋がるか。我々はご老人に対して適切な行動をします。電車なら席を譲ったり、介護施設であれば排泄の援助や口調を赤ちゃん言葉にしたり。老人からすれば、「自分は若いのに何でそういう対応をするのだ」と思うのです。老人の主観と、ご老人を外側から見る我々の間で生じるギャップが怒りを生むのです。

Sさんは、自身がどのような老人になるか気になったみたいです。

わたしは実年齢50歳で免許を返納するくらいには精神を老化させたいです。多少薄毛にでもなれば勝手に精神が老いていくのでしょうか。でも、見た目は若々しくあってほしいです。こう考えると、若作りする事が精神の健全な老化を阻害する要因とも考えられるかもしれません。年を取ると出来なくなることが多くなりますよね。それを受け入れるのってプライドが許さないのかもしれません。人間は、生まれた時に親や保護者の援助を必要とします。1人で生きる為には周りの支えを要します。元々、1人だけではなにも出来ないことを思い出してみるのも良いかもしれません。

今回は、自分の感想の最後に質問を投げかける形式にしました。そういえば、このブログをゼミ生以外の人は読んでいるのでしょうか。OGやOBの方々が見ていたら、あらゆる手段を駆使して答えてきてほしいくらいです。

次回は、C班による新書報告です。あっという間の1周です。ご自愛ください。